神社を参拝するときに大切なのは、堅苦しいルールなどではなく、神様を敬う気持ちだと言われています。

でも、ご利益が向上する正式な参拝方法があるのならば知っておく必要がありそうです。

お寺と神社の違い

お寺は仏教で2500年前の古代インドの釈迦によって説かれ、経典の教えによって仏様が信仰され仏像がまつられています。

神社は神道で神様をおまつりしており、八百万(やおよろず)の神々、いわゆる草木・山・里など自然のあらゆる所にいる姿のない神霊の為、祭壇には円形の鏡などが置かれています。

正しい参拝の基本

参拝にいく服装について

神様は目上の方になるので、目上の方に挨拶に伺う時の服装で参拝にいくようにします。

神社やお寺の敷地内に入る時の心構え

神社の場合は、鳥居の手前で一礼してから中に入ります。

お寺の場合も、山門の手前で一礼してから中に入ります。

鳥居や山門がある場所から中に入った場所は、神様や仏様が住む聖域となるので、「お参りさせていただきます」という気持ちをこめて一礼をするようにします。

鳥居が数台設置してあっても、最初の鳥居の前で一礼すれば大丈夫のようです。

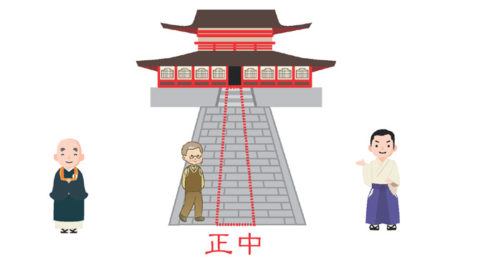

参道の歩き方

参道を歩く時に、お寺の場合はどこを歩いても問題ないのですが、神社の場合は歩いてはいけない場所があります。

参道の中心である「正中」は神様の通り道となっており、一番尊さの低いとされる本殿に向かって左側を謙虚な気持ちで参拝者は歩くこととされています。

伊勢神宮は外宮は左側通行、内宮は右側通行となっているように、神社によっては右側を歩く所もあるようですので、訪れた神社のしきたりに従いましょう。

手水舎の作法

神様がもっとも嫌うのが「けがれ」で、人間は俗世間のけがれをまとっているので、お清めをしてからでないと神様に嫌われてしまいます。

昔は滝を浴びたりして全身を清めていましたが、現在では簡略化して手水舎で手や口を清めるだけになりました。

神社もお寺も手水舎の流れは同じになります。

①:手水舎の前で一礼します。

②:右手で柄杓を取り、水をすくい、左手に水をかけて清めます。

③:柄杓を左手に持ち替えて右手に水をかけて清めます。

④:柄杓を右手に持ち替えて水を左手で受けて口をすすぎます。

⑤:口を手で隠しながらい、静かに水を吐き出します。

⑥:口につけた左手を水をかけて清めます。

⑦:清めた左手を添えて柄杓を上に傾け自分が触った柄杓の柄の部分を水で洗います。

⑧:柄杓を伏せる状態にして戻します。

⑨:一礼します。

手水舎の水は神域から湧いた大切なものなので、最初にすくった1杯で、全ての工程を行うことが重要とされています。

お寺にある常香炉(じょうこうろ)は、本来は煙を浴びて体を清めて、きれいな体でお参りをするという作用が本来の目的とされています。

神社の拝殿前での参拝の基本

拝殿の前では、手袋、マフラー、サングラスなどはとっておきましょう。

①:拝殿の前に着いたら、背筋をまっすぐに伸ばし軽く会釈(軽いおじぎ)をします。

②:賽銭(さいせん)は神様への感謝のしるしなので、投げ入れずに静かに入れます。

③:拝殿の正面に向かって背筋を伸ばし一礼(45度程度のおじぎ)をします。

④:邪気をはらい来訪を知らせる意味があるので、御鈴があればしっかり振って鳴らします。

⑤:背筋を伸ばし腰をしっかり曲げて深く二排(90度程度のおじぎ)をします。

⑥:自分が素手であることを示すために、しっかり音が鳴るように二拍手(柏手を2回)打ちます。

⑦:左右の手を揃えて願い事をお祈りします。

⑧:背筋を伸ばし腰をしっかり曲げて深く一排(90度程度のおじぎ)をします。

⑨:一歩下がって一礼(45度程度のおじぎ)して退きます。

柏手を打つ時は、手の平の右手をやや下げ、左手がやや上に出した状態で柏手を打ちます。

最初と最後の一礼は参拝させていただきますという意味の礼になるので、一礼する事でより丁寧な作法となります。

お寺の拝殿前での参拝の基本

お寺の場合、賽銭箱では、おじぎを1回して、お賽銭を入れます。

拝殿前で、手を打たずに合唱して願いごとを祈り、おじぎを1回します。

お辞儀の角度による決まりもなく、参拝後に立ち去る時の特別な決まり事もないそうです。

神様に願い事が届くお祈りの仕方

神様にお祈りをする最初に、自分の名前・住所・職業などの自己紹介をして、その次に昨年見守って下さった神様に感謝の言葉を言ったあとに願い事をするのがよく、その際に自分がその願い事に対してどのように努力するかを伝えるのがより良いそうです。

「国家と国民が平和で繁栄しますように」と祈ってから自分の願い事を伝えるのもひとつの方法のようです。

参拝後

鳥居や山門をくぐって敷地の外に出てから、向きを変えて軽く一礼をします。

よくある失礼な行動

本殿の真ん中は神様の通り道なので神様にお尻を向けるような体制で本殿の真ん中で写真などを撮影するのはNGとされています。

写真を撮影するときは、本殿の端に位置して斜めから本殿全体が含まれるように撮影するのが好ましいようです。

おわりに

これで、基本的な参拝の常識はわかった気がします。

きっとウハウハな年になりそうですね。

又、大きな神社のホームページには動画付きで説明してくれてある所が多くなっているようです。

おまけ:2017年の参拝客数ベスト5

| 順位 | 名前 | 所在地 | 分類 | 参拝人数 |

| 1位 | 明治神宮 | 東京都 | 神社 | 約318万人 |

| 2位 | 成田山新勝寺 | 千葉県 | お寺 | 約311万人 |

| 3位 | 川崎大師 | 神奈川県 | お寺 | 約308万人 |

| 4位 | 浅草寺 | 東京都 | お寺 | 約293万人 |

| 5位 | 鶴岡八幡宮 | 神奈川県 | 神社 | 約250万人 |

| 5位 | 伏見稲荷大社 | 京都府 | 神社 | 約250万人 |

コメント